DOI: https://doi.org/10.34069/RA/2025.16.02

Volumen 8, Número 16/Julio-diciembre 2025

Ortiz, G., Espinosa, D., & Merchán, D. (2025). Afectividad, bienestar psicosocial y violencia de género: una lectura desde un enfoque preventivo en el departamento de Cundinamarca. Revista Científica Del Amazonas, 8(16), 27-39. https://doi.org/10.34069/RA/2025.16.02

Affectivity, psychosocial well-being, and gender violence: a preventive approach in the department of Cundinamarca

Recibido: 24 de junio de 2025 Aceptado: 27 de agosto de 2025

Autores:

Ginna Ortiz

Psicóloga Universidad Piloto de Colombia, Magíster en Educación de la Universidad Minuto de Dios en Bogotá, Colombia y Especialista en Políticas Públicas de Seguridad de la Universidad de Morón en Buenos Aires, Argentina. ORCID: https://orcid.org/0000-0001-5613-1286 - Email: ginna.ortiz@unad.edu.co

Diana Espinosa

Psicóloga Universidad Nacional Abierta y a Distancia, Magíster en Educación de la Universidad Iberoamericana en Bogotá, Colombia y Especialista en Desarrollo de la infancia y la adolescencia de la Universidad Iberoamérica en Bogotá, Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-9715-8263 - Email: milena.espinosa@unad.edu.co

Diana Merchán

Psicóloga Universidad Nacional de Colombia en Bogotá, Colombia, Magister en Prevención de Riesgos Laborales de la Universidad Internacional de la Rioja en Logroño España y Especialista en Gerencia de la Universidad Externado de Colombia en Bogotá, Colombia. ORCID: https://orcid.org/0000-0002-4169-9618 - Email: diana.merchan@unad.edu.co

Resumen

La siguiente investigación tuvo como principal objetivo comprender el impacto de la afectividad en el bienestar psicosocial de la relación de pareja y la prevención de la violencia de género, promocionando la salud mental. Es así como a través de una experiencia significativa, se utiliza la fenomenología comprendiendo la esencia de la subjetividad, además de integrarse un estudio de caso, una entrevista semiestructurada y la aplicación de la escala Rasgo de Metaconocimientos sobre estados emocionales TMMS-24 desde el enfoque investigativo mixto, dejando abierta la propuesta de un programa para la implementación de habilidades blandas en la afectividad, que generen conciencia emocional en las relaciones interpersonales vistas como un componente central de la experiencia humana. En este estudio se establecen como herramientas efectivas y primordiales habilidades como la comunicación asertiva e inteligencia emocional en las relaciones de pareja para mitigar la violencia de género que deja huellas tanto en el individuo afectado como en la sociedad. Por lo anterior, es necesario promover la construcción de vínculos duraderos, humanos y estables en pro de la salud mental, desde el reconocimiento y control de emociones, así como del cuidado y respeto por el otro.

Palabras clave: Afectividad, inteligencia emocional, comunicación asertiva, bienestar psicosocial, violencia de género.

Abstract

The main objective of this research was to understand the impact of affectivity on the psychosocial well-being of couple relationships and the prevention of gender-based violence, promoting mental health. Thus, through a significant experience, phenomenology is used to understand the essence of subjectivity. A case study, a semi-structured interview, and the application of the Trait Metaknowledge scale on emotional states (TMMS-24) are integrated from a mixed research approach. This leaves open the proposal for a program for the implementation of soft skills in affectivity, which generate emotional awareness in interpersonal relationships seen as a central component of the human experience. This study establishes skills such as assertive communication and emotional intelligence as effective and essential tools in couple relationships to mitigate gender-based violence, which leaves its mark on both the affected individual and society. Therefore, it is necessary to promote the construction of lasting, humane, and stable bonds for mental health, based on the recognition and control of emotions, as well as care and respect for others.

Keywords: Affectivity, emotional intelligence, assertive communication, psychosocial well-being, gender violence.

Introducción

La pandemia de COVID-19 en Colombia no solo tuvo un impacto en la salud física de la población, sino que también aumentó las formas de violencia contra las mujeres convirtiéndose en una crisis silenciosa afectando la salud mental. Las medidas de cuarentena obligatoria llevaron a un aumento en las denuncias de violencia de género y al incremento del desempleo entre las mujeres durante el confinamiento, siendo así importante el abordaje de este problema social como parte de la crianza, los hogares, los determinantes sociales y la divulgación, priorizando la protección de los derechos de las mujeres y abordando las diversas formas de violencia que enfrentan, los obstáculos y desafíos que impiden una adecuada comunicación entre las parejas, así surge la necesidad de estudiar y comprender ¿de qué manera la afectividad impacta en el bienestar psicosocial de una relación de pareja, para la prevención de la violencia de género?

En Colombia, la comunicación asertiva y la inteligencia emocional son herramientas importantes para prevenir la violencia de género, desde la comunicación asertiva se busca expresar opiniones y necesidades de forma respetuosa, promoviendo relaciones equitativas, y desde la inteligencia emocional, por otro lado, se busca reconocer y gestionar las propias emociones y las de los demás, fomentando la empatía y reduciendo el riesgo de recurrir a la violencia en situaciones conflictivas (Angarita, 2022). Estas habilidades contribuyen a crear un entorno donde se promueve el respeto mutuo y la resolución pacífica de conflictos, así mismo, la participación ciudadana busca crear redes para combatir la violencia de género, desmantelar representaciones sociales y estereotipos de género, y proponer alternativas que promuevan un cambio significativo en el tratamiento de las mujeres en todos los contextos (Angarita, 2022). En el municipio de Soacha, al igual que en las demás ciudades de Colombia, se ha estado trabajando en varias iniciativas para prevenir la violencia de género, las cuales incluyen campañas de sensibilización pública, programas de educación en escuelas y universidades, capacitación para profesionales de la salud y la justicia en la identificación y manejo de casos de violencia de género, así como la implementación y mejora de leyes y políticas relacionadas con la protección de los derechos de las mujeres y la prevención de la violencia doméstica (Neme Peña, 2023).

En este estudio se abordó el impacto de la afectividad en el bienestar psicosocial de una relación de pareja fomentando la prevención de la violencia de género, siendo vista la pareja como estructura social de la familia que se compone de dos personas que comparten un ambiente ecológico en niveles macro y micro social, como sistemas que interactúan entre sí, desde el nivel macro influyen los aspectos políticos, económicos, culturales y globalizaciones que dan lugar dentro de las nociones de bienestar y que impactan en el desarrollo psicosocial de las personas, como, por ejemplo, las políticas públicas para la salud mental y la prevención de la violencia de género (Puente-Martínez et al., 2016).

A nivel micro social se identifican las estructuras o grupos sociales que son más cercanos a las personas y a las parejas, como, por ejemplo, el grupo de amigos que hace parte del círculo social de la mujer o del hombre, como, en este caso, la pareja. Cuando una pareja decide convivir, ocurre un cambio en la vida de cada miembro, pues se crean nuevas expectativas frente a lo que se espera conseguir con la unión, como lo es la familia; además, se comparten proyectos y objetivos que se tienen como personas individuales y que nacen como pareja. En esta interacción juega un papel importante la comunicación, ya que cuando no están armonizados correctamente los objetivos, los proyectos y las expectativas, aparecen las discusiones y los conflictos. Dentro de los procesos de comunicación entran en juego no solo las palabras, sino los gestos, los movimientos corporales y la carga emocional que acompaña lo que se quiere expresar donde se identifica entonces que la comunicación juega un papel importante en la expresión de emociones y sentimientos, es decir, desde la afectividad. Por ejemplo, cuando una persona no expresa correctamente sus emociones y sentimientos, se cae en áreas de conflicto como atribuciones que incrementan los problemas con ataques verbales y culpabilidad (García Higuera, 2002).

De esta manera se considera que la comunicación asertiva y la inteligencia emocional son herramientas cognitivas conductuales en la pareja, que de manera cotidiana pueden ser activadas desde la afectividad no sólo para la resolución de conflictos, sino como herramientas que contribuyen al bienestar psicosocial y a la prevención de la violencia de género.

En este estudio se trabajó, a través de una experiencia significativa con una pareja del municipio de Soacha Cundinamarca, identificando causas de conflictos y reconociéndose como la base fundamental en la sociedad, para la construcción de una familia. Así como, se aplicó una entrevista semiestructurada y la Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale-24), la cual es una versión reducida y adaptada al español de la escala original TMMMS-48 que evalúa inteligencia emocional percibida. Por último, es importante indicar que el objetivo de este estudio se enfocó en comprender el impacto de la afectividad en el bienestar psicosocial de la relación de pareja y la prevención de la violencia de género, promocionando la salud mental en el municipio de Soacha y en la localidad de Engativá de la ciudad de Bogotá, siendo los dos escenarios ubicados en el departamento de Cundinamarca, Colombia, durante los años 2024 y 2025.

Marco Teórico o Revisión de literatura

En este estudio se exploran pilares principales como la afectividad, la violencia de género, la cognición, la inteligencia emocional y la comunicación asertiva desde una perspectiva cognitivo conductual como elementos clave para comprender y mejorar las relaciones de pareja. Este enfoque, popularizado Beck (1995); citado, por (González Tuta et al., 2017), se centra en cómo los pensamientos y creencias influyen en nuestras acciones y bienestar emocional. La inteligencia emocional se sumerge en el mundo de las emociones y la empatía reconociendo la importancia de regular y comprender las emociones de los demás impactando en la capacidad para construir relaciones saludables y satisfactorias (Teixeira, 2021).

Habilidades Blandas

Las habilidades blandas como la comunicación asertiva se pueden desarrollar con la práctica en cada situación cotidiana comprendiendo los pensamientos, emociones y sentimientos como influyentes de las conductas y el bienestar social. Es así, como surgen estrategias de afrontamiento para la reestructuración cognitiva, desde la cual se identifica y cuestiona sobre las creencias distorsionadas que impactan generando conflictos en las relaciones de pareja (Teixeira, 2021). Es importante tener en cuenta, que las creencias tienen la capacidad de influir en el estado de ánimo y estimulación fisiológica de las personas. Lo que estaría relacionado con el desempeño en cuanto al control de emociones, para el logro del establecimiento de relaciones humanas exitosas más allá de poseer una inteligencia convencional y fortalecer la emocional desde un origen además cerebral (García-Ancira, 2020). La autoconciencia, el respeto, la escucha y el optimismo, forman parte de esas habilidades de la comunicación asertiva para llegar a acuerdos en pareja que permiten aprender sobre situaciones diarias, vista la pareja como dos personas que generan un vínculo socioafectivo a partir del tiempo que comparten, así como la construcción de proyectos entre otros aspectos a tener en cuenta (Contreras Rodríguez, 2021). La identificación de los inconvenientes que obstaculizan la comunicación asertiva promueve el diálogo efectivo a través de la empatía (Rozo Carrillo et al., 2021).

La personalidad es un punto clave en una relación de pareja, ya que al ser un conjunto de características psicológicas y físicas que determina la manera de pensar, se resalta la importancia de reconocer las diferencias y los aspectos en común, para fortalecer el lazo y generar un crecimiento a través de la resiliencia y la construcción de un apoyo mutuo y constante (Flórez & Sánchez Aragón, 2019). Las tecnologías emergentes están cambiando la interacción en las relaciones de pareja, lo que llama la atención desde el estudio de la afectividad, debido a que no se cuenta con la comunicación efectiva ya que se ve afectada por el tiempo de respuesta de la información, lo que inclusive puede generar violencia psicológica y baja autoestima. Es así como se centra el cuidado en la promoción de la comunicación asertiva, para el fortalecimiento de vínculos afectivos en la era digital actual (Almeyda Ordóñez et al., 2022). Cuando una pareja convive, se generan expectativas y objetivos compartidos, lo que destaca la importancia de la comunicación para mantener la armonía, es así como la comunicación efectiva no se limita a las palabras, sino que también implica la expresión adecuada de emociones y sentimientos. En su estudio Unir (2024) “Se centra en analizar la influencia de la inteligencia emocional en la relación de pareja” (párr. 1). La inteligencia emocional (IE) es relevante para la gestión emocional, mejorando la comunicación y la solución de conflictos en las relaciones interpersonales, siendo considerada una habilidad blanda que se puede ejercitar (Martins, 2025). Así mismo, permite comprender y gestionar emociones, promoviendo la estabilidad en un vínculo de pareja, así como la empatía y confianza como herramientas para una convivencia sana que se mantenga en el tiempo (García-Allen, 2020). Sumado a lo anterior González Alonso (2021) alude que la comunicación asertiva es una competencia primordial en la convivencia, ya que es por medio de la cual se expresan sentimientos, emociones, necesidades, pensamientos etc., favoreciendo la comprensión y mitigando los conflictos en las relaciones interpersonales, además también con el uso de otras competencias blandas que permitan la autorregulación emocional. La calidad de la comunicación es un indicador de la satisfacción familiar, es por ello, que el incluir la inteligencia emocional fortalece la autorregulación emocional en un vínculo familiar (Rodríguez Mateo et al., 2018). El real atributo de un vínculo de pareja, no se basa únicamente en el tiempo de la relación sino en la calidad de la comunicación asertiva que se genera entre las personas. Esta comunicación es efectiva, a través del uso de la escucha activa, la empatía y la afectividad desde la construcción en pareja de un vínculo que enfrenta desafíos manteniendo la protección de este (Vidal Fernández, 2024).

Salud mental

La salud mental es un estado de equilibrio físico, mental y social mediante el cual se percibe bienestar y calidad de vida óptimo. Gozar de una salud mental optima permite que las personas tengan un desempeño adecuado en todos sus ambientes ecológicos, además, mejora la capacidad de afrontamiento de las situaciones difíciles. En la literatura se puede encontrar múltiples definiciones y nociones de salud, sin embargo, se encuentra ese punto en común sobre el bienestar subjetivo y social. En relación con la inteligencia emocional y la comunicación asertiva son vistos como protectores en la promoción de la salud mental, ya que la inteligencia emocional está ligada a la capacidad de enfrentar situaciones estresantes. La habilidad de reconocer las propias emociones y las de los demás promueve el desarrollo personal, la calidad de vida, el rendimiento académico y el bienestar personal (Garibay Guzmán, 2023). La salud pública en Colombia es una disciplina que genera protección, es así como en las relaciones de pareja se sugiere incorporar e implementar políticas públicas que promuevan la importancia que tiene la solución de conflictos conyugales, para garantizar el bienestar de los colombianos (Vidal Fernández, 2024). La salud en pareja según Flórez & Sánchez Aragón (2019) impacta en personas con pareja, ya que tienden a ser más saludables porque contribuyen al fortalecimiento de constructos individuales y como apoyo mutuo, aumentan los niveles de resiliencia en cada miembro de la pareja, así como el optimismo juega un papel importante sobre esa sensación de bienestar psicosocial y bienestar con la vida siendo reconocido como la tendencia positiva a mejorar y afrontar las situaciones difíciles. Una relación de pareja adecuada fortalece el optimismo y expectativas favorables sobre el futuro. tal como lo indica Cidoncha Romá (2017) un estado de bienestar en las relaciones de pareja es primordial para la salud mental de las personas, mitigando los conflictos y diferencias, así como previniendo enfermedades mentales desde un enfoque psicoeducativo. En su estudio Gartzia et al. (2012) analizan la identidad de género más allá de la biología y se enfocan en el impacto que se tiene desde la inteligencia emocional a partir de la construcción social y teniendo en cuenta el contexto, lo anterior, para la prevención de la violencia en las relaciones de pareja desde programas psicoeducativos. El estudio de Taramuel Villacreces & Zapata Achi (2017), es relevante para la comprensión de la violencia de pareja, ya que una claridad emocional baja y una falta de control emocional, pueden entorpecer el reconocimiento de competencias emocionales que contribuyan a la prevención de comportamientos agresivos, afectando las relaciones de pareja basadas en la empatía.

Acción psicosocial

Las relaciones de pareja se desarrollan entre aspectos psicológicos y sociales promoviendo la participación y transformación social para el desarrollo humano desde la familia y la comunidad. Es así como también se le da importancia a la subjetividad como ese conjunto de experiencias, percepciones, emociones, creencias y valores individuales que influyen en cómo una persona percibe, interpreta y actúa en el mundo social de su entorno (Chala-Trujillo, 2017). Dentro de una pareja la subjetividad no es estática, sino que está en constante cambio a medida que se adquiere experiencia. En el contexto de las relaciones de pareja, la dimensión interpersonal desde la acción psicosocial se comprende cómo las personas interactúan, se comunican y se relacionan dentro de su vínculo romántico. Esto incluye aspectos como la comunicación efectiva, la empatía, la resolución de conflictos, la intimidad emocional y física, y el apoyo mutuo. Esto permite generar estrategias conversacionales de apoyo mutuo (Chala-Trujillo, 2017). Las relaciones de pareja, desde un análisis psicosocial pueden ser percibidas como instituciones sociales en las cuales se intercambian sentimientos, pensamientos y otros aspectos económicos, así como ideas sobre el contexto conyugal y la capacidad para la resolución de conflictos personales (Wainstein & Wittner, 2004).

En la sociedad actual, los medios de comunicación comparten noticias que impactan en las expectativas de la construcción de una relación de pareja sana. Son noticias en las cuales es evidente la violencia de género sin importar el estrato, edad o cualquier característica sociodemográfica. Esta situación para el estudio sugirió su atención desde la búsqueda de mecanismos que promuevan la prevención de la violencia de género a partir de la enseñanza y reestructuración cognitiva caracterizada por la afectividad y habilidades blandas como la comunicación asertiva e inteligencia emocional. En el análisis de las relaciones de pareja la violencia de género tiene que ver con la relación de poder entre hombres y mujeres a lo largo de la historia. Dentro de la subjetividad mencionada anteriormente el género condiciona la visión sobre lo que es masculino y femenino y de esta manera se condicionan las conductas. La prevención de la violencia de género desde la acción psicosocial implica abordar este fenómeno desde una perspectiva multidisciplinaria que integre aspectos psicológicos, sociales y culturales (Giraldo, 2019).

En cuanto a los factores de riesgo asociados a la violencia de género se identifican los motivos pasionales, influencia de las emociones, contextos socio culturales y los factores sociodemográficos que generan consecuencias físicas, psicológicas y sociales en las personas (Giraldo, 2019). En cuanto a los factores protectores, Agudelo Correa (2019) destaca el factor protector empoderamiento de las mujeres dentro de la prevención de la violencia de género, pero también el empoderamiento personal y comunitario. En las acciones psicosociales el fortalecimiento de las redes de apoyo, desarrollo de relaciones saludables, potenciación y desarrollo de habilidades socioemocionales y psicopedagogía sobre fenómenos sociales como la violencia de género son considerados factores protectores que influyen en el bienestar psicosocial en las relaciones de pareja lo que implica que ambos miembros de la pareja puedan expresar sus emociones de manera auténtica, comprender y apoyar las emociones del otro, resolver conflictos de manera efectiva y construir una relación basada en la confianza, la empatía y el respeto mutuo. Cuando se cultivan estas habilidades y se promueve un ambiente de comunicación abierta y respetuosa, se fortalece el bienestar emocional y relacional de la pareja (Albor-Chadid & Rodríguez-Burgos, 2022).

La inteligencia emocional y la comunicación asertiva en la relación de pareja promueve un bienestar integral al mejorar las habilidades de interacción social, gestionar el estrés laboral y fomentar un apoyo emocional mutuo. Esto se traduce en relaciones sociales más sólidas, un clima laboral positivo, un equilibrio saludable entre el trabajo y la vida personal, así como una mayor autoestima, resiliencia y bienestar emocional individual. En conjunto, estos beneficios fortalecen la relación de pareja y contribuyen a un mayor éxito y satisfacción en las áreas social, laboral y personal de cada miembro (Albor-Chadid & Rodríguez-Burgos, 2022). En cuanto a la pareja y la familia, no solo fortalece su relación, sino que también influye positivamente en el bienestar psicosocial de toda la familia al promover una comunicación abierta y respetuosa, así como la comprensión y gestión de las emociones, fortaleciendo las relaciones familiares, creando un ambiente de apoyo emocional y amoroso donde todos los miembros se sienten valorados y escuchados. Además, los padres que practican estas habilidades pueden transmitirlas a sus hijos, preparándolos para manejar mejor sus propias emociones y establecer relaciones saludables en el futuro (Albor-Chadid & Rodríguez-Burgos, 2022).

Afectividad

Las relaciones de pareja son afectivas en cuanto al conocimiento que se vive sobre el otro y sobre sí mismo, siendo parte de la construcción de identidad y vínculos a los cuales le dan un significado de apoyo, cuidado del otro, confianza e intimidad (González et al., 2020).

Para hablar de afectividad es necesario conocer como los sentimientos y emociones se movilizan en la conciencia individual, en las acciones y en la estructura social, así como tener en cuenta en la actualidad que se requiere tanto de ello como de la racionalidad, para avanzar en el estudio de conductas y más aún desde la construcción de relaciones de pareja (Arantes, 2003). Una dualidad importante entre la emoción y la razón vista como un conjunto que trabaja de la mano para la construcción de la moralidad (Arantes, 2003). La afectividad se muestra a través de diversas manifestaciones como un impulso positivo o negativo, en el cual surgen sentimientos o emociones que impactan en la cognición a partir de pensamientos y acciones que de igual manera influyen en la motivación (Cristi, 2024).

Según Aristóteles (como se cita en Cristi, 2024) “afectar-se” se enfoca en la manifestación emocional por causa de un algo que está en movimiento. Así como, surge desde Sartre (como se cita en Cristi, 2024) la afección es percibida como una forma humana de existencia. Sin embargo, es importante en este estudio enfatizar en que la conducta no siempre indica el sentir de las personas, así como tampoco todas las emociones siempre están relacionadas con la conducta. Según Cristi (2024) las emociones no se aprenden ya que son naturales, así como permiten la regulación y la protección de la salud tanto física como mental. También son consecuencias de la experiencia de vida teniendo en cuenta, factores biológicos y sociales, que facilitan la acción, relacionando la razón para una adaptación y socialización óptima. La violencia de género que se ejerce en el contexto conyugal impacta de manera negativa en la autoestima y por consiguiente en la afectividad, que se ve rota, limitando la autonomía emocional (Denegri Velarde et al., 2022).

En su estudio Cristi (2024) alude sobre la importancia de la afectividad desde la educación y la niñez, lo cual se enfoca en generar conciencia sobre la importancia de la demostración de respeto, amabilidad, preocupación y tranquilidad como estados de ánimo positivos que podrían propiciar el uso en la adultez de habilidades tales como el auto refuerzo, el altruismo, el autocontrol, la autopercepción, el contacto social y por tanto impactar en el bienestar a futuro de la construcción de relaciones de pareja estables y sanas. El concepto de pareja es dinámico a partir de lo social, cultural e histórico, además depende del contexto (Espínola et al., 2017). Los vínculos afectivos deben caracterizarse por el uso de la empatía, escucha activa, comunicación asertiva, respeto mutuo, entre otros factores protectores como barreras para la violencia que suele manifestarse en sarcasmos, críticas, descalificaciones entre otros aspectos que afectan la afectividad (Villanueva Orozco et al., 2012).

Ética del cuidado

En las relaciones de pareja, se genera además un proceso de enseñanza y aprendizaje caracterizado por la ética y la construcción de la moralidad, el respeto, la sensibilidad y preocupación por los demás, buscando que el “ser” humano se construya entre seres humanos. Es así como surge la necesidad de promover el cuidado de la vida afectiva, reconociendo las diferentes formas de convivencia social a partir de la cognición (Cristi, 2024).

Cuidar es un proceso relevante enfocado en mantener la vida, es así como los seres humanos suelen ser dependientes del cuidado de otros para suplir sus necesidades básicas hasta la edad adulta, sin embargo, no solamente a esta esa etapa se reciben y se transmiten cuidados de y para los demás, sino que se genera un tejido de vínculos que llevan a acciones que contribuyen a las etapas de la vida, el orden social, político y cultural, así como es necesario aclarar que deben las relaciones de cuidado estar acompañadas de una ética que impida el autoritarismo y la opresión (Montoya Castaño, 2025).

Según Montoya Castaño (2025) en el cuidar se puede enfatizar para este estudio en los cuidados indirectos que se enfocan en las actividades diarias o cotidianas, a través de las cuales las personas buscan el bienestar, por ejemplo, se habla de actividades domésticas en las cuales se comparte un espacio y en común se requiere de acciones que inclusive buscan suplir necesidades básicas como la alimentación. Además de los cuidados indirectos, se alude a la gestión de los cuidados como aquellas acciones diarias en las que las personas crean condiciones para el bienestar, por ejemplo, se busca un orden, planeación, supervisión entre otros procesos que requieren de tiempo para atender a la familia. En cuanto a otro proceso se indica el de redistribución, el cual se caracteriza por la corresponsabilidad de las personas de manera que surja la equidad. Es por ello por lo que Gigillan (2013) hace referencia a la toma de decisiones en la adultez, teniendo en cuenta la particularidad de las relaciones interpersonales y la posibilidad de cuidado hacia las personas.

Objetivos de desarrollo sostenible

El modelo cognitivo conductual es un movimiento creciente desde 1960 con los postulados de Aaron Beck, considerado como el padre de este modelo y quien resaltó la influencia de los pensamientos y creencias sobre las conductas y el bienestar de las personas. Este enfoque favorece el desarrollo de estrategias de afrontamiento y planes de acción según el campo de aplicación contribuyendo al bienestar y salud de las personas y no menos importante el desarrollo del potencial de las personas (Teixeira, 2021). Este proyecto se alinea con varios objetivos de desarrollo sostenible (ODS) de la agenda 2030 de las Naciones Unidas (Gámez, 2022). En primer lugar, contribuye al ODS 3 que se enfoca en salud y bienestar, al mejorar la comunicación y la gestión emocional en las relaciones de pareja, lo que promueve un bienestar emocional esencial para una vida saludable y satisfactoria. Además, está vinculado al ODS 5, el cual estudia la igualdad de género, lo que permite abordar la comunicación y la inteligencia emocional como elementos que contribuyen al establecimiento de relaciones más equitativas y respetuosas entre hombres y mujeres, reduciendo los conflictos de género y fomentando un mayor entendimiento mutuo en pro de la salud mental, así mismo, esta conexión con los ODS resalta la relevancia y el impacto potencial del estudio en el ámbito social y de desarrollo (Gimeno Reinoso & Barrientos Silva, 2009). Para fortalecer las relaciones de pareja es necesario trabajar en la comunicación asertiva y escucha activa, mejorando la convivencia sin expresión de emociones tensas y respetando los tiempos emocionales (Tapia, 2021).

Metodología

El estudio de investigación es mixto, de alcance exploratorio, diseño no experimental con corte transversal y enfoque fenomenológico buscando el significado que los individuos atribuyen a sus vivencias (Hernández-Sampieri & Mendoza, 2018). La muestra se seleccionó por muestreo de conveniencia. Se trabajaron dos escenarios diferentes como lo es el municipio de Soacha y la localidad de Engativá en Bogotá, los dos ubicados en el departamento de Cundinamarca. En esta investigación, se buscó desarrollar una tesis extensa sobre la prevención de la violencia de género como una prioridad social actual, donde la afectividad es la protagonista como eje central de una relación de pareja, a partir del uso de la comunicación asertiva y la inteligencia emocional.

Se llevó a cabo un estudio descriptivo y el instrumento de recolección de datos fue una entrevista semiestructurada junto con la Escala Rasgo de Metaconocimientos sobre Estados Emocionales TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale-24), la cual es una versión reducida y adaptada al español de la escala original TMMMS-48 que evalúa inteligencia emocional percibida. La escala en su versión en castellano TMMS (Extremera & Fernández-Berrocal, 2004) mide 3 dimensiones (atención emocional, claridad y reparación emocional), 24 ítems a, de a 8 por dimensión (González et al., 2020). En Colombia Uribe Ríos & Gómez Betancur (2008) realizaron la validación de este instrumento para la aplicación en Colombia indicando un muy buen nivel de confiabilidad de la prueba (Aránzazu Borrero & Rojas Fernández, 2017). Angulo Rincón & Albarracín Rodríguez (2018) desarrollaron una validación en Colombia del TMMS- 24 en profesores universitarios demostrando una alta fiabilidad en cada componente (Amaya Jiménez et al., 2023). La muestra entre los dos escenarios es de 12 participantes, compuesta por parejas entre 24 a 35 años. La entrevista explora a detalle las experiencias, percepciones y vivencias de las parejas en relación con su comunicación y gestión emocional, así como su impacto en su bienestar psicosocial y dinámica de pareja. La entrevista receptiva como la denominaron Rubin & Rubin (2012) se basa en la colaboración activa desde el entrevistado y entrevistador, en pro de dar un significado a las preguntas, el diálogo. En los estudios sobre violencia de pareja desde la empatía y la ética, genera escucha activa para el análisis de experiencias que pueden llegar a permanecer calladas, mitigando la revictimización y construyendo un vínculo de confianza para el bienestar de los participantes desde un tema tan sensible. La documentación teórica se estructuró desde un enfoque cognitivo conductual, el cual permite un abordaje de la comunicación asertiva y la inteligencia emocional desde la modificación de conductas, pensamientos y creencias. Se considera que las habilidades en comunicación asertiva se pueden desarrollar con la práctica en cada situación cotidiana y con la inteligencia emocional hacía los componentes cognitivos, debido a que estas capacidades comprenden los aspectos de pensamientos, emociones y sentimientos.

Finalmente, se integra un análisis experimental al proponer estrategias para prevenir la violencia de género y fortalecer el bienestar psicosocial de las parejas. Se plantea cómo el desarrollo de habilidades de comunicación asertiva y la inteligencia emocional puede actuar como una medida preventiva contra la violencia de género, lo que sugiere la posibilidad de manipular estas variables para promover relaciones saludables.

A continuación, se presentan las fases de recolección de información:

Fase 1. Estructuración y validación de los instrumentos de información, mediante un juicio de expertos.

Fase 2. Selección de la muestra participante de acuerdo con los criterios establecidos según teorías y ubicación geoespacial.

Fase 3. Aplicación del instrumento de recolección de información y sistematización.

Fase 4. Análisis narrativo de los hallazgos y de las sistematizaciones realizadas.

Desde el componente ético se considera importante diligenciar la ficha de datos socio demográficos. Así mismo, se genera un acercamiento contextual, teórico y práctico del estudio de caso, luego se diseña la experiencia significativa como estrategia de acompañamiento psicosocial evaluando el impacto para fortalecer las herramientas y habilidades de comunicación asertiva e inteligencia emocional en la pareja. Tal como indica Hernández (2018), la violencia en las relaciones de pareja se ha convertido en un foco de preocupación en cuanto al estudio de los derechos humanos y la salud pública. Es así como desde el enfoque cognitivo conductual se estudian y modifican las distorsiones cognitivas relacionadas, por ejemplo, con los roles de género en donde la terapia integra la reestructuración cognitiva, las habilidades de comunicación asertiva y algunas técnicas de regulación emocional para fomentar el autocontrol, promoviendo vínculos seguros.

Resultados y discusión

Esta investigación se destaca por la revisión en el uso del enfoque de estudio de caso, desde el reconocimiento de las muestras pequeñas y la validez para investigar los fenómenos sociales desde las dinámicas afectivas que se pueden presentar en una relación de pareja (Canta Honores & Quesada Llanto, 2021). La inteligencia emocional junto con la comunicación asertiva, han sido estudiadas en diferentes áreas y escenarios en los cuales se construyen vínculos que permanecen inclusive a lo largo de la vida. Es así, como estas competencias son primordiales para el bienestar psicosocial desde una ética del cuidado y la prevención de la violencia de género con el fin de promover la salud mental. Colombia ha sido un país que presenta componentes económicos y culturales que influyen en la transformación de una mirada alentadora para la calidad de la salud mental. Por ende, este estudio se enfocó en analizar el siguiente interrogante ¿Cómo la afectividad impacta en la construcción del bienestar psicosocial de la pareja contribuyendo a la prevención de la violencia de género, a través de la implementación de competencias blandas, tales como la inteligencia emocional y la comunicación asertiva?

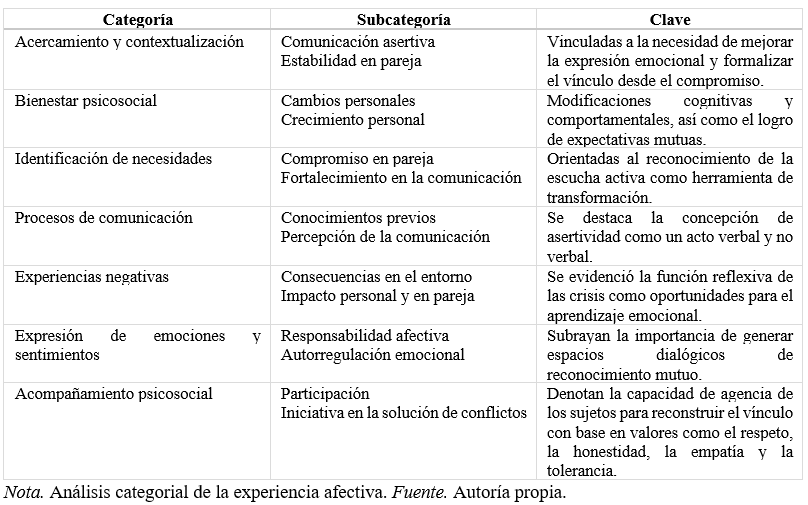

Teniendo en cuenta el discurso de las entrevistas semiestructuradas, se diseñó una matriz categorial enfocada en la afectividad de la pareja como dimensión primordial para la construcción de vínculos sanos. Así mismo, a partir del instrumento aplicado (TMMS-24) se da a conocer el análisis cuantitativo de las dimensiones emocionales “Atención, claridad y reparación”.

A continuación, se presentan las categorías y sus respectivas subcategorías emergentes a partir, de los hallazgos empíricos.

Tabla 1.

Matriz categorial “Dimensiones clave de la experiencia afectiva”

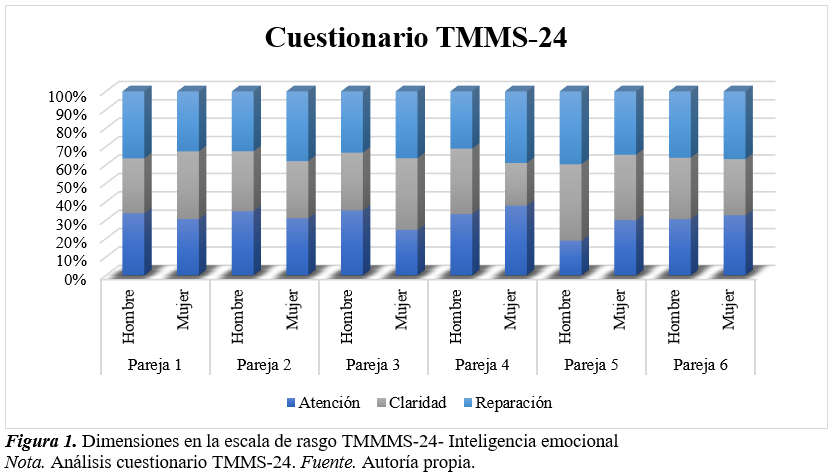

En la aplicación del instrumento a 6 parejas, se tuvieron en cuenta las dimensiones emocionales de atención, claridad y reparación, las cuales muestran variaciones relevantes en cada pareja. El 33% de hombres presentaron niveles de “demasiada atención” y en las mujeres el 33% presentaron niveles bajos (≤19). En cuanto a la claridad emocional, el 33% de los hombres requieren mejorar esta dimensión y en las mujeres el 50% presentan una adecuada y excelente comprensión. En la reparación emocional, es importante indicar que la mayoría de los participantes presentaron niveles adecuados o excelentes, solo en dos miembros de dos parejas se registraron resultados deficientes en la regulación emocional. En general, se evidenció que mínimo una persona por pareja logra mantener un adecuado control emocional, siendo clave este proceso para mejorar la convivencia y resolución de conflictos.

Por lo anterior, se genera la propuesta de diseñar programas psicoeducativos enfocados en promover estrategias para la prevención de violencia de género, pero basadas específicamente en el uso de habilidades blandas como la inteligencia emocional y la comunicación asertiva. Es necesario enfatizar en la promoción de estas estrategias desde la niñez, a partir del currículo escolar siendo ubicada en prevención primaria, para mejorar la construcción de bienestar psicosocial basados en el respeto, la ética del cuidado y la importancia de reconocer la afectividad, para la futura construcción de relaciones de pareja con vínculos saludables y recíprocos. Por otro lado, se recomienda que se trabaje además desde el estudio de caso como una estrategia metodológica que permite desarrollar procesos útiles desde la profundización y contextualización de fenómenos complejos, así como la reflexión crítica de la realidad estudiada (Ramírez-Sánchez et al., 2019).

En cuanto a las limitaciones de la investigación, se identificaron la sensibilidad que genera el tema para los participantes, las percepciones individuales en la afectividad que suelen verse deterioradas por la cultura y el contexto familiar, el acceso a la población que en muchos casos es obstaculizado debido a variables como los medios inseguros, también se tienen en cuenta los sesgos en las respuestas por miedo, vergüenza entre otros factores emocionales. Sumado a ello el territorio en el cual se realizó el estudio presenta condiciones de estigmatización social, así como, dinámicas afectivas que requieren de acompañamiento psicosocial, lo que podría generar dificultad en la identificación de las causas, por ejemplo, de la violencia de género. Es importante mencionar que el acceso a fuentes primarias suele ser complejo por la confidencialidad y protección de datos, así como la interpretación del concepto de violencia, por parte de los participantes, se debe analizar con detalle al momento de generalizar resultados. Por último, resulta pertinente indicar que la investigación podría ampliarse en diferentes territorios, para comprender como la vulnerabilidad impacta en las relaciones afectivas, lo anterior, con el fin de promover e implementar políticas y programas psicoeducativos que generen bienestar psicosocial.

Conclusiones

La inteligencia emocional y la comunicación asertiva son elementos primordiales para la construcción del bienestar psicosocial en pro de la autorregulación emocional, que permita mantener relaciones de pareja saludables desde la afectividad hacia la prevención de la violencia de género. La satisfacción en la pareja y la comunicación asertiva, están relacionadas de manera significativa a través de la expresión de sentimientos, pensamientos y el fortalecimiento de vínculos afectivos. Es, por ende, que se sugiere fomentar habilidades comunicativas como factor protector en la salud emocional de las relaciones de pareja (Zurita Miniguano, 2023). La promoción de la salud mental requiere de programas enfocados en la intervención primaria, con el fin de trabajar desde la niñez la ética del cuidado y los valores como el respecto por el otro y la corresponsabilidad. Sumado a ello, es necesario proporcionar estrategias desde el uso de habilidades blandas para la mejora del bienestar psicosocial, siendo uno de los caminos que se propone para la prevención de la violencia de género y el cuidado del otro. Así mismo, es relevante trabajar en la implementación de políticas públicas que impacten en la educación primaria, con el fin de brindar herramientas de autocuidado y manejo adecuado de emociones (Agudelo Correa, 2019). El establecimiento de límites y de negociaciones constructivas, potencia la empatía y armonía en una relación de pareja. Pero esto únicamente se logra a través de la comunicación asertiva, como un eje principal para el bienestar en los vínculos afectivos (Ruiz Mitjana, 2019).

La acción psicosocial, es un puente que permite abordar dinámicas de pareja en busca de una comunicación asertiva y resolución de conflictos, con el fin de reducir la incidencia de violencia de género promoviendo un accionar desde la construcción del bienestar psicosocial, a través de una comunicación abierta. Es importante el diseño e implementación de programas psicoeducativos, en los cuales se de a conocer la importancia del reconocimiento de la pareja desde las relaciones humanas saludables y con el fin de mitigar, situaciones que se pueden evitar a través de la autorregulación emocional manteniendo la necesidad de intervenir a nivel psicosocial, buscando el reconocimiento y fortalecimiento de la afectividad sana desde la niñez (Chala-Trujillo, 2017). Lo anterior, con base en la ética del cuidado, la construcción del bienestar psicosocial y la igualdad de género.

Las habilidades blandas y la ética del cuidado deben ser reconocidas en diferentes ámbitos en los cuales los individuos se desarrollan, y no únicamente a nivel organizacional o empresarial. Se enfatiza nuevamente en el trabajo con la niñez colombiana, para el fortalecimiento de sus competencias psicosociales. Un factor protector que se propone en el estudio es la afectividad, buscando el desarrollo de vínculos saludables que se caractericen por el uso de habilidades blandas tales como la inteligencia emocional y comunicación asertiva, para prevenir la violencia de género con el fin de mitigar acciones de control y dependencia en las relaciones de pareja (Gigillan, 2013).

Sumado a lo anterior, es importante indicar que la falta de control emocional es un desencadenante de problemáticas o tensiones en las relaciones de pareja, como la presencia de violencia física y verbal, así como, los estereotipos de género que aún existen, son formas de crear situaciones de desigualdad en algunas relaciones de pareja, que en ocasiones suele ser justificada por pensamientos distorsionados desde la afectividad, en los cuales las dudas aparecen frente al amor y cuidado del otro. En cuanto a un análisis desde la comunidad es necesario abordar la violencia de género a través del acompañamiento a las víctimas, pero también para los agresores con el fin de implementar escenarios protectores desde la afectividad y con base en el desarrollo de las habilidades blandas que permitan la autorregulación emocional. Por último, es necesario que este tipo de estudios se apliquen en una muestra mayormente significativa, en diferentes escenarios y con diversas edades, ya que pueden evidenciarse factores de riesgo desde características sociodemográficas, entre otras. Por lo anterior, es importante reconocer la Ley 2460 de 2025 que busca ampliar la atención en salud mental, promoviendo la educación emocional en escuelas (Congreso de la República de Colombia, 2025).

Referencias bibliográficas

Agudelo Correa, N. C. (2019). Empoderamiento de las mujeres en comunidad como factor protector contra la violencia de género. Universidad El Bosque. https://repositorio.unbosque.edu.co/items/598609d6-eeff-4fe2-adaa-31bc8d85e740

Albor-Chadid, L. I., & Rodríguez-Burgos, K. (2022). Estudios aplicados de la teoría de la autodeterminación en estudiantes y profesores, y sus implicaciones en la motivación, el bienestar psicosocial y subjetivo. Eleuthera, 24(1), 56–85. https://doi.org/10.17151/eleu.2022.24.1.4

Almeyda Ordóñez, V., Hurtado Angulo, A. V., & Sáenz Figueroa, P. (2022). Corazones pixelados: Estudio de la comunicación interpersonal en las relaciones de pareja de jóvenes en Bucaramanga mediada por la tecnología (Tesis de pregrado). Universidad Autónoma de Bucaramanga. Recuperado de https://hdl.handle.net/20.500.12749/20337

Amaya Jiménez, L., Avella Espitia, K., & Benjumea Ardila, N. (2023). Impacto en la salud mental de personas que han estado inmersas en una relación de pareja disfuncional. (Trabajo de grado), Universidad Santo Tomás. Repositorio Institucional. https://repository.usta.edu.co/items/1dee2247-4243-496b-bb0b-9df57140022e

Angarita, D. M. P. (2022). Violencia de género en Colombia: epidemia silenciosa en medio del covid-19. Revista Latinoamericana en Ciencias Sociales, Niñez y Juventud, 20(2), 1–11. https://doi.org/10.11600/rlcsnj.20.2.e04

Angulo Rincón, R., & Albarracín Rodríguez, Ángela P. (2018). Validez y confiabilidad de la escala rasgo de metaconocimiento emocional (TMMS-24) en profesores universitarios. Revista Lebret, (10), 61-72. https://doi.org/10.15332/rl.v0i10.2197

Arantes, V.A. (2003). Afetividade, cognição e moralidade na perspectiva dos modelos organizadores do pensamento. En: ARANTES, Valéria. Afetividade na escola São Paulo: Summus, 109-128.

Aránzazu Borrero, G.E., & Rojas Fernández, M. (2017). Adaptación, implementación y evaluación de un programa para el desarrollo de inteligencia emocional en estudiantes de las carreras de formación de docentes de una universidad privada del sur de Cali (Trabajo de grado de Maestría). Universidad Icesi. https://repository.icesi.edu.co/server/api/core/bitstreams/10a71f9d-fc57-42bc-bb79-12d281ac74b2/content

Canta Honores, J. L., & Quesada Llanto, J. (2021). El uso del enfoque del estudio de caso: Una revisión de la literatura. Horizontes Revista de Investigación en Ciencias de la Educación, 5(19), 775-786. http://www.scielo.org.bo/scielo.php?pid=S2616-79642021000300775&script=sci_arttext

Cidoncha Romá, A. (2017). Satisfacción, conflictos y consecuencias psicológicas en las relaciones de pareja. Una revisión bibliográfica. Universitat Jaume I. https://repositori.uji.es/items/e85707db-2a6f-4486-a52c-e21506165951

Cristi, M.A.A. (2024). Afectividad, género y cuidado. Aportaciones al área de la educación. Revista Brasileira de Educação, 29, e290053, 2024. https://doi.org/10.1590/S1413-24782024290053

Congreso de la República de Colombia. (2025). Ley 2460 de 2025: Por medio de la cual se reforma la Ley 1616 de 2013 en materia de salud mental y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial. https://dapre.presidencia.gov.co/normativa

Contreras Rodríguez, J. E. (2021). Comunicación asertiva en los conflictos de pareja: un abordaje desde el Enfoque Psicológico Sistémico. Fundación Universitaria del Área Andina. https://digitk.areandina.edu.co/handle/areandina/5181

Chala-Trujillo, M. G. (2017). La acción psicosocial en el programa de psicología de la UNAD. Documentos de Trabajo ECSAH, (1). https://doi.org/10.22490/ECSAH.2108

Denegri Velarde, M. I., Chunga Díaz, T. O., Quispilay Joyos, G. E., & Ugarte Dionicio, S. J. (2022). Violencia de género, dependencia emocional y su incidencia en la autoestima en madres de estudiantes. Revista de Ciencias Sociales (Ve), 28(3), 318–333. https://doi.org/10.31876/rcs.v28i3.38477

Espínola, Isabel Stange, Cambranis, Aída Ortega, Salazar, Alicia Moreno, & Esteves, Citlalli Gamboa. (2017). Aproximación al concepto de pareja. Psicología para América Latina (29), 7-22. Recuperado de http://pepsic.bvsalud.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1870-350X2017000300002

Extremera, N.-Fernández-Berrocal P. (2004). El uso de las medidas de habilidad en el ámbito de la inteligencia emocional. Boletín de Psicología, 80, 59-77. https://www.uv.es/seoane/boletin/previos/N80-3.pdf

Flórez, N.., & Sánchez Aragón, R. (2019). Optimismo, resiliencia, sentido del humor y la salud de personas con pareja. Pensando Psicología, 15(26), 1-24. https://revistas.ucc.edu.co/index.php/pe/article/view/3407

Gámez, M. J. (2022). Objetivos y metas de desarrollo sostenible. Desarrollo Sostenible. Desarrollo Sostenible. https://www.un.org/sustainabledevelopment/es/objetivos-de-desarrollo-sostenible/

Garibay Guzmán, C. M. (2023). Integración de terapia breve centrada en soluciones y cognitivo conductual para un caso de falta de comunicación asertiva. Revista Electrónica de Psicología Iztacala, 26(1). https://www.revistas.unam.mx/index.php/repi/article/view/85483

García-Allen, J. (2020). Inteligencia emocional en las relaciones de pareja: ¿cómo nos afecta? Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/pareja/inteligencia-emocional-relaciones-pareja

García-Ancira, C. (2020). La inteligencia emocional en el desarrollo de la trayectoria académica del universitario. Revista Cubana de Educación Superior, 39(2), e15. http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s0257-43142020000200015&script=sci_arttext

García Higuera, J. A. (2002). La estructura de la pareja: implicaciones para la terapia cognitivo conductual. Clínica y Salud, 13(1), 89–125. Recuperado de https://www.redalyc.org/pdf/1806/180618083004.pdf

Gartzia, L., Aritzeta, A., Balluerka, N., & Barberá Heredia, E. (2012). Inteligencia emocional y género: más allá de las diferencias sexuales. Anales de Psicología, 28(2), 567-575. https://doi.org/10.6018/analesps.28.2.124111

Gigillan, C. (2013). La ética del cuidado (Vol. 30, pp. 12-39). Barcelona: Fundació Víctor Grífols i Lucas. https://www.revistaseden.org/boletin/files/6964_etica_del_cuidado_2013.pdf

Gimeno Reinoso, B., & Barrientos Silva, V. (2009). Violencia de género versus violencia doméstica: La importancia de la especificidad. Revista Venezolana de Estudios de la Mujer, 14(32), 27–42. http://ve.scielo.org/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1316-37012009000100004&lng=es&tlng=es

Giraldo, E. M. (2019). Factores de riesgo y consecuencias de la violencia de género en Colombia. Tempus Psicológico, 2(1), 15-36. https://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/tempuspsi/article/view/2149/6760

González Alonso, M. del R. (2021). La comunicación asertiva, una habilidad fundamental para el convivir. Universidad Central. https://www.ucentral.edu.co/noticentral/comunicacion-asertiva-habilidad-fundamental-para-convivir

González, R., Custodio, J. B., & Abal, F. J. P. (2020). Propiedades psicométricas del trait meta-mood scale-24 en estudiantes universitarios argentinos: Psychometric properties of the trait meta-mood scale-24 in argentinian university students. Psicogente, 23(44), 1–26. https://doi.org/10.17081/psico.23.44.3469

González Tuta, D. F., Barreto Porez, A. P., & Salamanca Camargo, Y. (2017). Terapia cognitiva: Antecedentes, teoría y metodología [investigación documental]. Revista Iberoamericana de Psicología, 10(2), 201-207. Obtenido de: https://revistas.iberoamericana.edu.co/index.php/ripsicologia/article/view/1114

Hernández, A. (2018). Intervenciones Desde el Enfoque Cognitivo-conductual: Revisión de Casos Clínicos. Programa de Fortalecimiento a la Calidad Educativa. Universidad Autónoma de Coahuila. ISBN: 9786077365204 - https://www.studocu.com/es-mx/document/universidad-autonoma-del-estado-de-hidalgo/psicologia-de-la-salud/libro-tcc-2018/53909053

Hernández-Sampieri, R. y Mendoza, C. (2018). Metodología de la investigación: las rutas: cuantitativa y cualitativa y mixta. Mc Graw Hill- Educación.

Martins, J. (2025). La importancia de la inteligencia emocional. Asana. https://asana.com/es/resources/emotional-intelligence-skills

Montoya Castaño, D. (2025). Los cuidados: tema para conversar. Universidad Nacional de Colombia https://cienciashumanasyeconomicas.medellin.unal.edu.co/Boletin-2025/Cuaderno3_escuelaformacionpoliticamujeresjovenes.pdf

Neme Peña, M. F. (2023). “Resignificando vidas” Uso de herramientas artísticas para la atención psicosocial en clave de desarrollo humano: Sistematización de la experiencia de intervención con mujeres víctimas de violencia del programa Mujer y Género en Soacha (Doctoral dissertation, Corporación Universitaria Minuto de Dios-UNIMINUTO). https://repository.uniminuto.edu/handle/10656/17594

Puente-Martínez, A., Ubillos-Landa, S., Echeburúa, E., & Páez-Rovira, D. (2016). Factores de riesgo asociados a la violencia sufrida por la mujer en la pareja: una revisión de metaanálisis y estudios recientes. Anales de Psicología/Annals of Psychology, 32(1), 295-306. https://revistas.um.es/analesps/article/view/analesps.32.1.189161/187501

Ramírez-Sánchez, M., Rivas-Trujillo, E., & Cardona-Londoño, C. (2019). El estudio de caso como estrategia metodológica. Revista Espacios, 40(23), 1-8. https://www.revistaespacios.com/a19v40n23/a19v40n23p30.pdf

Rodríguez Mateo, H., Luján Henríquez, I., Díaz Bolaños, C. D., Rodríguez Trueba, J. C., González Sosa, Y., & Rodríguez Rodríguez, R. (2018). Satisfacción familiar, comunicación e inteligencia emocional. INFAD, 1(1), 117-128. https://accedacris.ulpgc.es/handle/10553/56493

Rozo Carrillo, D., Casas, N., & Juliana, S. (2021). ¡Hablemos para entendernos!. Universidad de Pamplona – Facultad de Salud. http://repositoriodspace.unipamplona.edu.co/jspui/handle/20.500.12744/4768

Rubin, J.H., & Rubin, I.S. (2012). Qualitative Interviewing: The Art of Hearing Data. SAGE Publications. https://books.google.com/books/about/Qualitative_Interviewing.html?id=T5RDmYuueJAC

Ruiz Mitjana, L. (2019). Comunicación asertiva en la pareja: sus 4 ventajas, y cómo potenciarla. Psicología y Mente. https://psicologiaymente.com/pareja/comunicacion-asertiva-pareja

Tapia, V. (2021). Menos peleas de pareja, más comunicación asertiva. Expreso. https://www.expreso.ec/buenavida/peleas-pareja-comunicacion-asertiva-101706.html

Taramuel Villacreces, J. A., & Zapata Achi, V. H. (2017). Aplicación de la prueba TMMS-24 para el análisis y descripción de la Inteligencia Emocional considerando la influencia del sexo. Revista Publicando, 4(1), 162-181. Recuperado a partir de https://revistapublicando.org/revista/index.php/crv/article/view/518

Teixeira, P. T. F. (2021). La terapia cognitivo-conductual y su relevancia en el proceso terapéutico. Revista Científica Multidisciplinar Núcleo Do Conhecimento, 03(01), 86-97. https://www.nucleodoconhecimento.com.br/psicologia-es/la-terapia-cognitivo

Unir (2024). Cinco aprendizajes de Daniel Goleman sobre la Inteligencia Emocional. UNIR. https://www.unir.net/empresa/revista/cinco-aprendizajes-de-daniel-goleman-sobre-la-inteligencia-emocional/

Uribe Ríos, L. M., & Gómez Betancur, J. C. (2008). Validación de la escala de inteligencia emocional TMMS-24 (Trait Meta-Mood Scale), versión castellana, de Fernández-Berrocal, Extremera y Ramos, para su aplicación en Colombia (Tesis de pregrado). Universidad [ICESI].

Vidal Fernández, J. (2024b). Comunicación en pareja. ¿Es el vínculo más duradero? Área Humana. https://www.areahumana.es/comunicacion-en-pareja/

Villanueva Orozco, G. B. T., Rivera Aragón, S., Díaz Loving, R., & Reyes-Lagunes, I. (2012). La comunicación en pareja: desarrollo y validación de escalas. Acta de Investigación Psicológica, 2(2), 728–748. https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S2007-48322012000200010&script=sci_abstract

Wainstein, M., & Wittner, V. (2004). Enfoque psicosocial de la pareja. Aproximaciones desde la terapia de la comunicación y la terapia de solución de problemas. Psicodebate, 4, 131. https://doi.org/10.18682/pd.v4i0.498

Zurita Miniguano, A. D. (2023). Comunicación asertiva y su relación con la satisfacción marital en parejas de la ciudad de Ambato (Bachelor's tesis), Pontificia Universidad Católica del Ecuador. https://repositorio.puce.edu.ec/handle/123456789/45327

Este artículo no presenta ningún conflicto de intereses. Este artículo está bajo la licencia Creative Commons Atribución 4.0 Internacional (CC BY 4.0). Se permite la reproducción, distribución y comunicación pública de la obra, así como la creación de obras derivadas, siempre que se cite la fuente original.